정서영_큰 것, 작은 것, 넓적한 것의 속도

정서영의 《큰 것, 작은 것, 넓적한 것의 속도》전(김현진 기획)은 올해 맞닥뜨린 전시 중 가장 ‘전시다운’ 풍경을 연출한다. 여기서 ‘전시다운’이란 형용사는, 자칫 자립적으로 보이는—그래서 서로 간의 연관성이나 관객의 존재가 불필요하다고 느껴질 수 있는—정서영의 작품들이 화이트 큐브 전시장 안에서 긴밀하고 긴장감 있게 조우하면서 설치의 시공간을 인식론적으로, 선험적으로 느낄 수 있는 장으로 탈바꿈하는 능력을 말한다. 이전에 보여준 상황적 조각에 비해 최근 들어 사운드와 퍼포먼스의 영역으로까지 넓힌 작업이 자주 등장하는데, 이번 전시를 기획한 김현진 큐레이터에 의하면 ‘수행적 조각’과 ‘조각적 수행’이라는 문구로 최근 작품을 이해할 수 있다. 그렇다면 조각, 사진, 드로잉, 비디오, 퍼포먼스의 매체를 아우르는 전시는 어떻게 정서영의 작품세계를 조명하고 그가 지금 탐사하는 새로운 방향을 드러낼까?

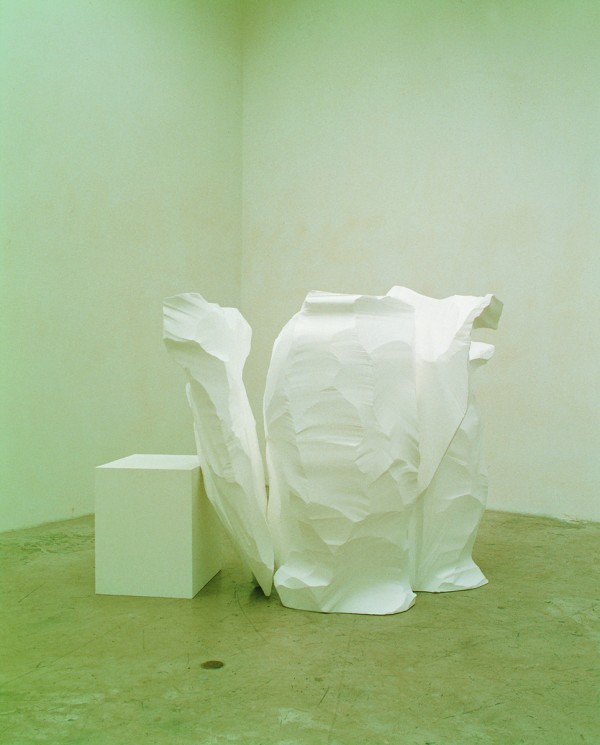

먼저 작가의 이전 행보를 추적해보자. 1990년대 중반부터 장판, 스티로폼, 스폰지 등의 소비재를 기반으로 두며 사물의 성격이 강한 조각을 선보인 작가는, 2000년도 아트선재센터 개인전 《전망대》로 당시 동료 작가와 큐레이터들에게 상당한 충격을 던졌다. 언어의 체계를 조형의 사물성으로 되받아친 듯한 작품 세계는 <꽃>(1999)을 예를 들어 설명할 수 있다. 2미터 넘는 크기의 하얀 스티로폼을 무뚝뚝하지만 정교하게 조각해서 흰 나무상자 옆에 정숙하게 놓아둔 이 작품은 ‘꽃’이라는 실제 대상이 아니라 ‘꽃’이라는 단어를 모방한다.(박찬경, 《전망대》, 「전망대: 정서영의 사물」(아트선재 전시도록, 2001)) 작가는 기술한다—“거리의 간판들 중…가장 눈에 띄는…꽃이라는 글자를 간단하게, 꽉 차게 그리고 대부분 붉은색으로 쓴 네모난 종류의…간판을 보면 누군가가 느닷없이 내 얼굴 정면에 대고 ‘꽃’이라고 명확하게 발음해 놓고는 휙 돌아서서 가버리는 것 같다. 그런 다음에는 어안이 벙벙하다.” 정서영의 꽃은 그가 한국에서 경험한 비일비재하면서도 생소함을 지닌 ‘상황’에 답하는 사물이다. 이렇게 만들어진 〈꽃〉, 〈전망대〉, 〈유령〉 등의 작품은 너무나 익숙한 단어와 물체의 집합인 ‘일상’의 파편에서 생소함을 찾아내어 낯익음과 낯설음이 뒤섞인 ‘풍경’으로 치환한다.

혹자는 작품 제목과 작품 자체 사이의 괴리감이나 2005년부터 선보인 시적 문구의 전시 타이틀과 텍스트 작품을 두고 ‘난해하다’고 말한다. 그러나 이들이 토로하는 일종의 불편함은—작가가 말했듯이 작품에 대한 ‘불편’함이 ‘불쾌’함으로 발전하지만 않는다면—오히려 작품을 읽는 데 중요한 실마리가 된다.(김성원 정서영, 「인터뷰」, 《책상 윗면에는 머리가 작은 일반못을 사용하도록 주의하십시오. 나사못을 사용하지 마십시오》(아뜰리에 에르메스 전시도록, 2007)) 정서영은 언제나 의미화에 대한 집착 반대편에 서 있길 원했고, 동시대의 작가들에게서 너무나 자연스럽게 나타나는, 사회와의 연관성이 분명한 의미 무여를 거부해오지 않았나. (거대)담론에 대한 조용한 저항으로서, 내용주의에 빠지지 않고 주체의 위치와 시선에 질문을 던지는 살아있는 객체로서, 언어의 옆에 비스듬히 서있는 조형물로서, 그의 작품이 존재한다.

물론 《큰 것, 작은 것, 넓적한 것의 속도》는 여느 개인전과 마찬가지로 작가의 이전 작품에 대한 이해를 반드시 필요로 하지 않는다. 마치 상투적이지 않은 전시 타이틀이 크기에 대한 형용사를 속도라는 측량의 명사로 마무리 지은—그래서 측량 그 자체에 대한 쿨한 유희가 되어버린—것과 같이, 전시 또한 작가가 새롭게 펼쳐놓은 풍경으로 받아들일 수 있다. 하지만 정서영의 고정 팬들에게는 예전 작품의 익숙함과 새로움을 발견할 때 이 전시가 더 빛을 발할 것 같다.

2층 전시장에 들어서면 오른편 벽에 걸린 평면의 액자작품들—사진 콜라주와 드로잉—이 눈에 들어오고 왼편 바닥에는 2005년부터 자주 등장하는 철제 펜스가 보인다. 그런데 〈무릎〉이라는 이 설치작품은 실크스크린으로 고딕체 글씨가 입혀진 나무판자 몇 개가 펜스를 길게 연장하는 형태이다. 가장 먼저 눈에 띄는 실크스크린 텍스트작업은 ‘무릎’이란 검정 단어가 흰판 위에 새겨져 있는 것이다. 마치 ‘꽃’ 간판처럼 ‘무릎’을 크게 외치고 돌아서는 듯한 판자가 바퀴를 달고 서있다. 그 외 수행적 언어의 텍스트 몇 구절 또한 발견할 수 있다. 각목과 판자를 사용해 만든 간판 같은 ‘펜스’는 정교한 이음새를 자랑한다. 똑바로 서있는 판자의 평형감을 성취하기 위해 결이 다른 얇은 나무판 두 장을 바퀴 위에 잇대었다. 예전에는 작품 제목이나 텍스트로 존재하던 ‘정서영다운’ 글들이 조각적 형태를 획득한 것이다.

아슬아슬하게 얻어진 균형감은 대부분의 작품에서 쉽게 알아차릴 수 있다. 〈알려진 대로, 그 시간에〉는 시멘트로 만든—그리고 누런 흙색을 입힌—돌멩이가 옅은 잿빛을 띄는 황토색 함석 양동이를 비스듬히 기울인 채 지탱하고 있다. 총 12개의 각기 다른 크기의 양동이가 순서 없이 배열돼 있다. 양동이 바닥에는 마치 고인 물처럼 보이는 검은 음영이 얹혀 있으며 ‘사라진 물’의 사라진 평행감을 응시하는 듯한 경험을 선사하는데 여태껏 정서영 작품에 출현한 양동이 중 제일 동적이며 시적이다. 는 싱글 채널 비디오로, 도심 빌딩의 빈 사무실에서 행해진 퍼포먼스를 기록한 영상이다. 퍼포머는 시멘트 바닥을 구두굽으로 ‘지지직, 지익’ 긁으면서 그 소리를 한 손에 든 마이크로 녹음한다. 그는 구두 밑창과 마이크의 거리를 최소한으로 단축하기 위해 등을 구부리고 팔을 길게 늘어뜨린다. 지속해서 앞으로 향하는 두 발을 쫓아 왜곡된 채 움직이는 상체는 매 순간 새로운 밸런스를 찾아야 한다. 결국, 녹음된 소리는 전시장 안에 공명하며 ‘소리조각’으로 남고, 퍼포머는 이 상황에 의해 연상되는 몸의 형태를 불안하게 유지하면서 연기하는 ‘시간조각’으로 태어난다. 마치 월, 일의 표기없이 연도와 시각만으로 위험한 밸런스를 표명하는 제목처럼 말이다.

출품된 작품은 아니지만 공간구성의 요소로서 작가와 기획자가 내린 세밀한 결정들도 눈에 띈다. 예를 들어 2층 갤러리의 한 가벽은 바로 이전에 막을 내린 전시를 위해 세운 것이지만, 정서영 개인전에서 그 전체를 없애지 않고 오히려 가벽을 둘로 나누어 흰 판자와 자연 나무색의 각목을 노출시켰다. 이렇게 전시된 작품의 질감, 형태와 어울리며 고도의 집중력으로 완성된 분위기를 조성하는 동시에 화이트 큐브의 견고함을 스스로 무너뜨리는 연출을 했다. 따라서 이번 전시에서 자명한 것은, 전시라는 매개체의 ‘전시다움’ 역시 지극히 조형적이고 따라서 지면의 시공간과는 다른 다감각적 경험을 요한다는 점이다. 그러므로, 큰 것, 작은 것, 넓적한 것의 속도는 체험하는 자만이 그 ‘난해’하고도 쿨한 감각을 느낄 수 있는 것이다.